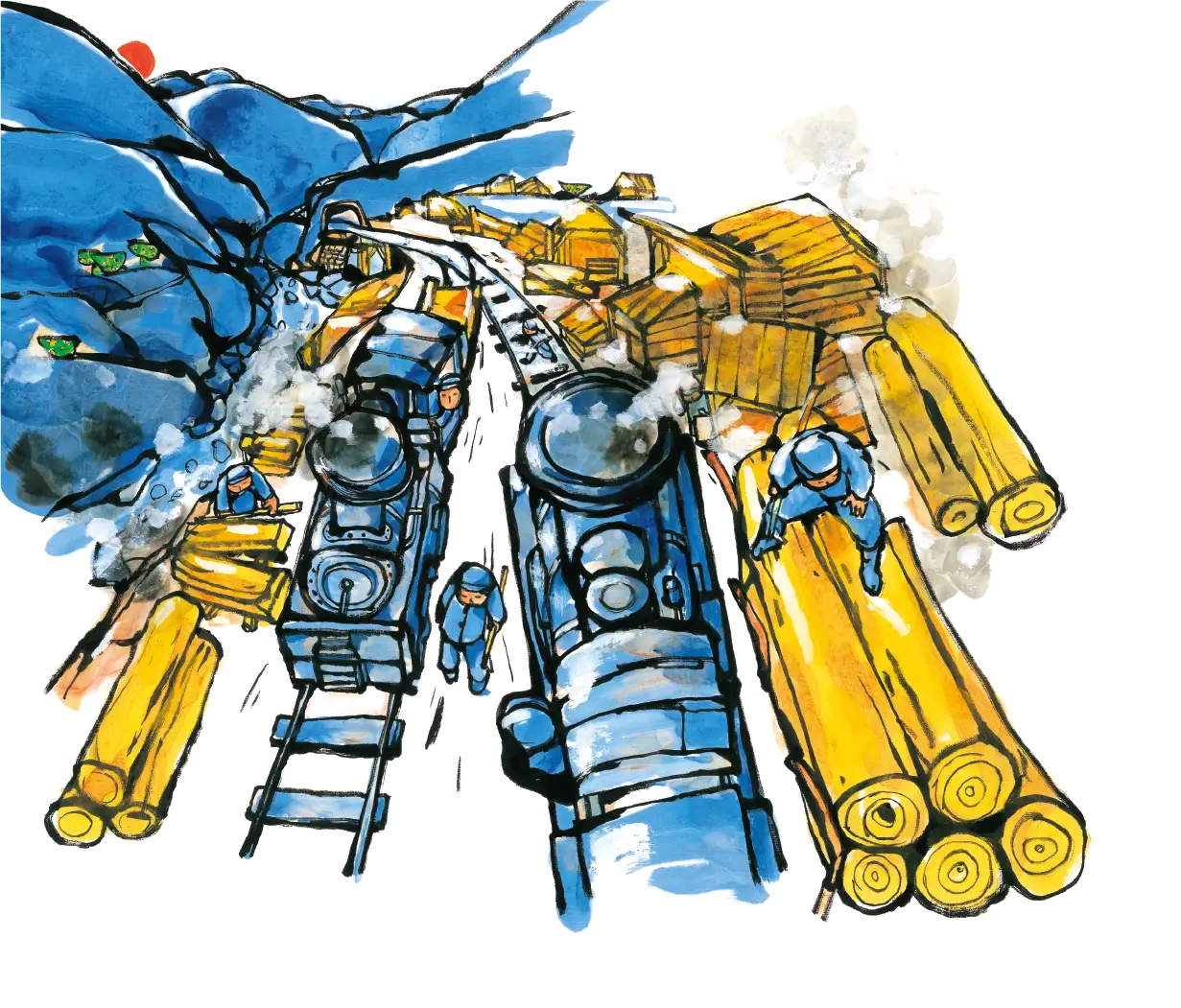

むかし、林業で栄えた馬路村がありました。

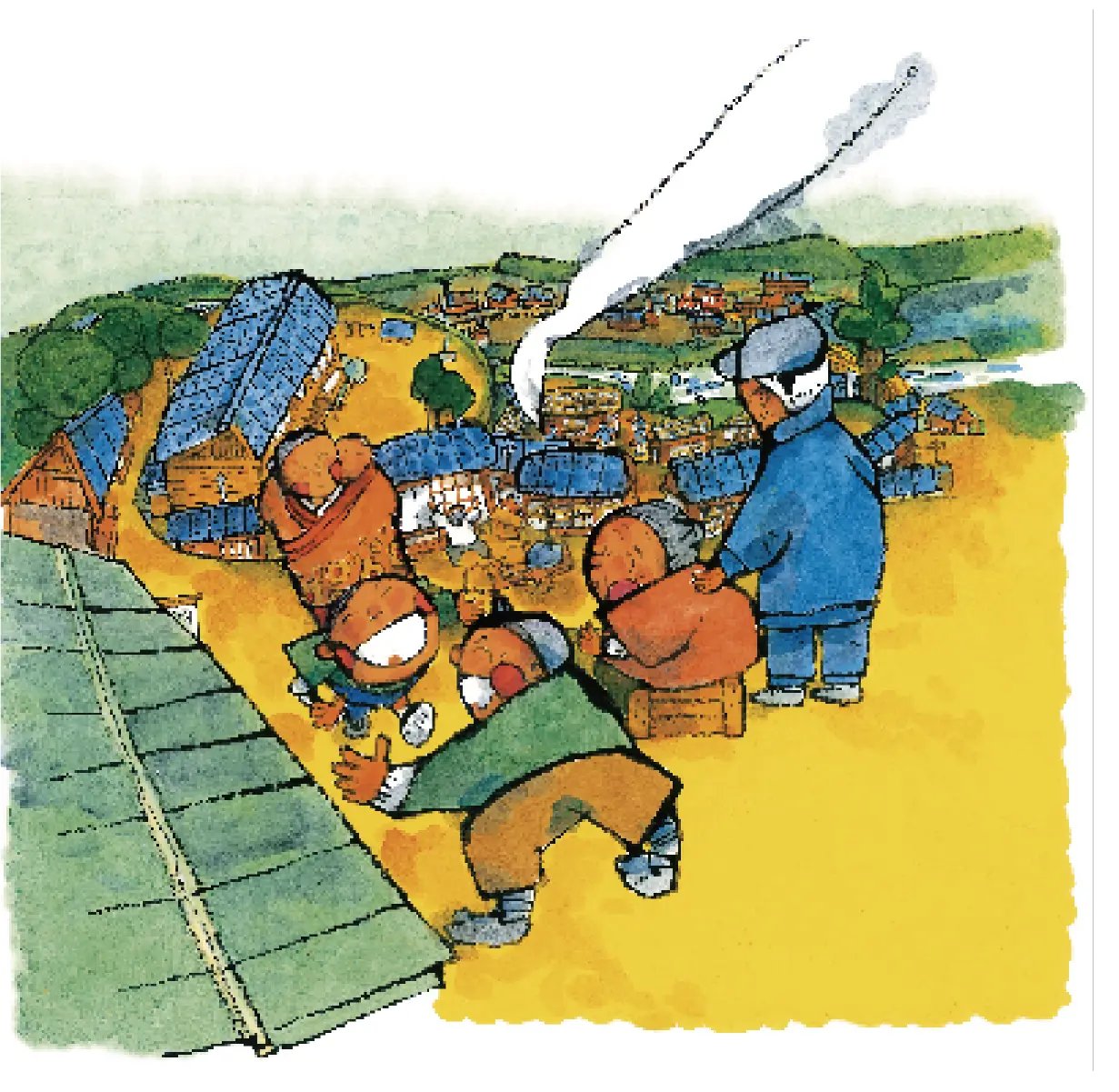

太閤さんも認めた土佐の銘木「魚梁瀬の天然杉」を有する魚梁瀬営林署は、林野庁の高級官僚が赴任する出世コースでした。映画館やテニスコート、官僚さんと一緒に入ってくる娯楽や知識は外国の出来事のようでした。

映画館には一早く新作が上映され、官舎からはお琴の音が聞こえました。森林鉄道は貨車を満載にしてレールを軋ませ、山師や行商人、芸者さんや学校の先生、たくさんの人々が往来しました。最盛期の人口は約三千五百人。

「伐ったら植えりゃえい」、江戸時代から続く銘木「魚梁瀬杉」の村に不安はありませんでした。

お山に杉がある限り、この暮らしは続くと思っていました。今日の事、明日の事さえ考えていれば何とかなる。そんな時代だったと思います。

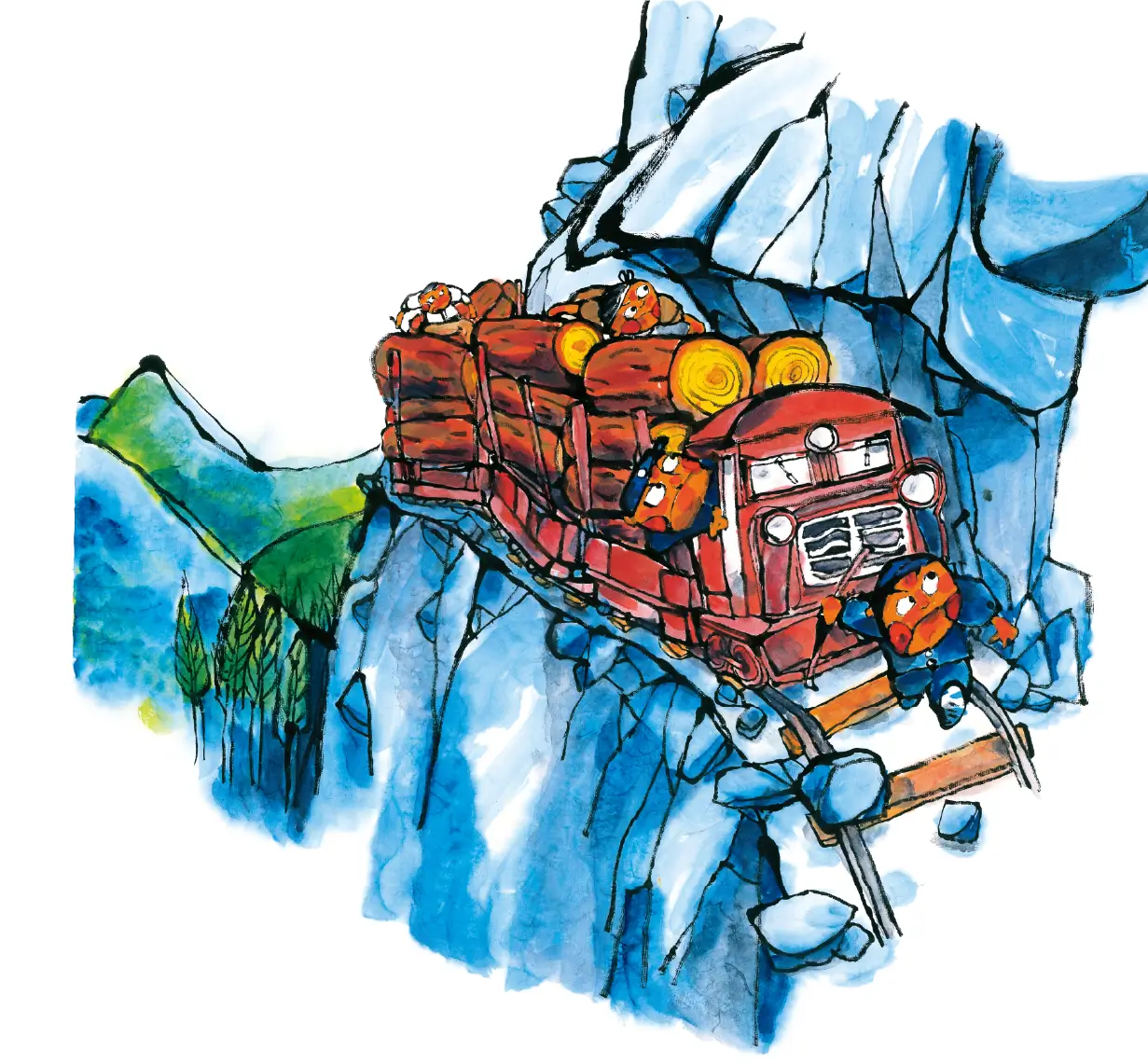

戦後の復興から高度成長期へ、日本はその姿を大きく変えていったようです。

山の木が売れなくなりました。力強い右肩上がりの成長線を魚梁瀬ダムの湖水に映すように馬路村の林業は失速します。

村は新しい産業振興を模索する中で、県内の他地域でも本格的な栽培が始まっていた「ゆず」に着目します。しかし長年、村を支えてきた「魚梁瀬杉ブランド」への自信、郷愁が馬路村変革の時を遅らせたのかもしれません。

林業で巨額の経済が動いていた村では農業振興への地道な努力がなかなか身に付きません。

他の地域にずいぶん遅れて「ゆず」に着手していきます。

800年前から続く馬路村の自生ゆず。

林業の衰退とともに新たな産業を模索する中で昭和38年頃から段々畑にゆずを植え、本格的な栽培が始まりました。

10名程で始めたゆず栽培は時代とともに少しずつ変化をし、今の有機栽培にたどり着きます。

今では、ゆず生産において馬路村すべての農家で「化学系の肥料を使用しない」「化学系の農薬を使用しない」「除草剤も使用しない」これを実践しています。

馬路村の山も川も子どもたちも元気でいられるように、馬路村と馬路村のゆずがいつまでも自然の形でいられるように、胸を張れる汗をかき続けています。