馬路村にあった300年の杉や桧を伐採するために、村に営林署が開署された明治19年のことである。それから百数十年、木材搬出のために森林鉄道の運行に携わった人たちが、魚梁瀬森林鉄道を日本遺産認定に向けて準備をしていた。何度も文化庁に足を運ぶ中で、林鉄だけでは認定が難しいと感じたようだ。その中で出た結論はゆずを組み込むことだった。かつての木材搬出の軌道ははがされ、県道や村道はゆずの運搬に使われている。「ゆずロード」である。そして銘木魚梁瀬杉の産地は今、中芸地区町村を加えると、日本一のゆず産地となった。この物語は平家滅亡からゆずロードにつづく800年の物語である。

1158年、栄華を誇った平家軍が

壇ノ浦で源氏軍との最後の戦いに敗れ

平家一族は、それぞれに西日本の山中に

落ち延びて行きました。

落人は四国の山の中をさまよい住み始めます。

言い伝えでは、門脇中納言平教経が

逃げ延びたと伝わっています。

ここはどこやろう?大変な秘境ですが

ここなら源氏の追っ手は来ないだろう。

ひとまず、ここに落ち着こう。

川があるので魚はいるだろうと木や竹で梁(やな)を組み、

川魚を捕って暮らしていましたが、

雨の多い山で梁が流されてしまいます。

流された梁が引っ掛かった

少し穏やかな場所を定住の地とし

魚を捕る梁が引っ掛かった瀬があることから

地名を魚梁瀬(やなせ)としました。

山をいくつか超えて隣の村を見に行きました。

そこも険しい村でしたが

馬が通れるぐらいの道があり

馬路村と呼ばれていました。

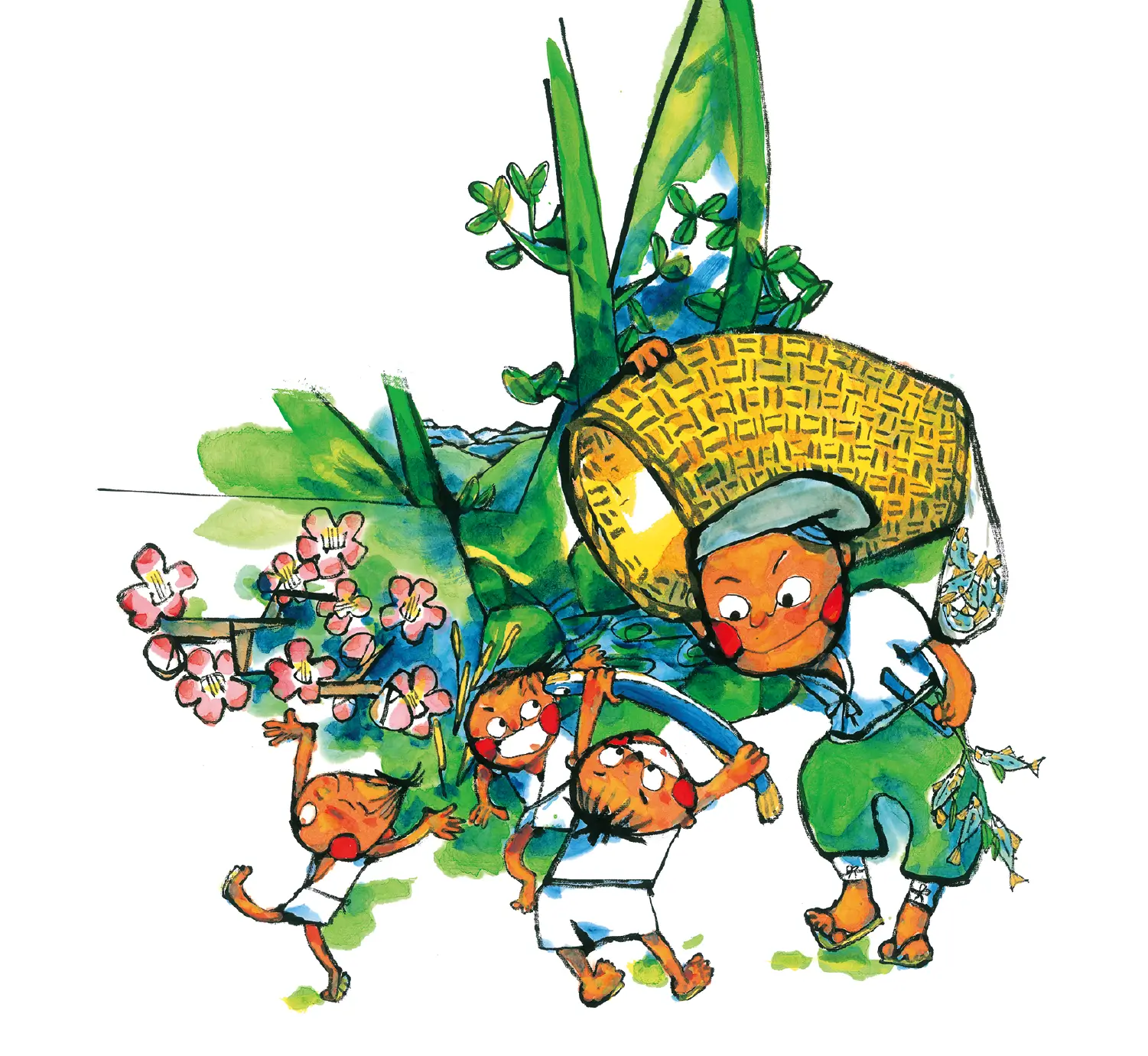

ここは天国や魚もイノシシもおるし

食べ物には困らん。後は塩だけや。

塩を海まで作りに行こうかと

馬路村を通って安田の海まで通いました。

帰りは日が暮れて馬路の奥で泊まりました。

そこが宿の谷、となっています。

人もおらんし誰も訪ねて来ない。世の中どうなりゆう?

平和な暮らしが長く続きました。そうだ、京都に行って

ゆずの実を持って来て、種を採って植えよう。

ここは山の奥やし、酢が無いので食用酢にしよう。

ゆずが歴史上、文献に初めて登場したのは、1246年前のことです。

続日本紀に「772年、京都に噴石。その大きさ柚子の如し、数日で止まる」とあります。

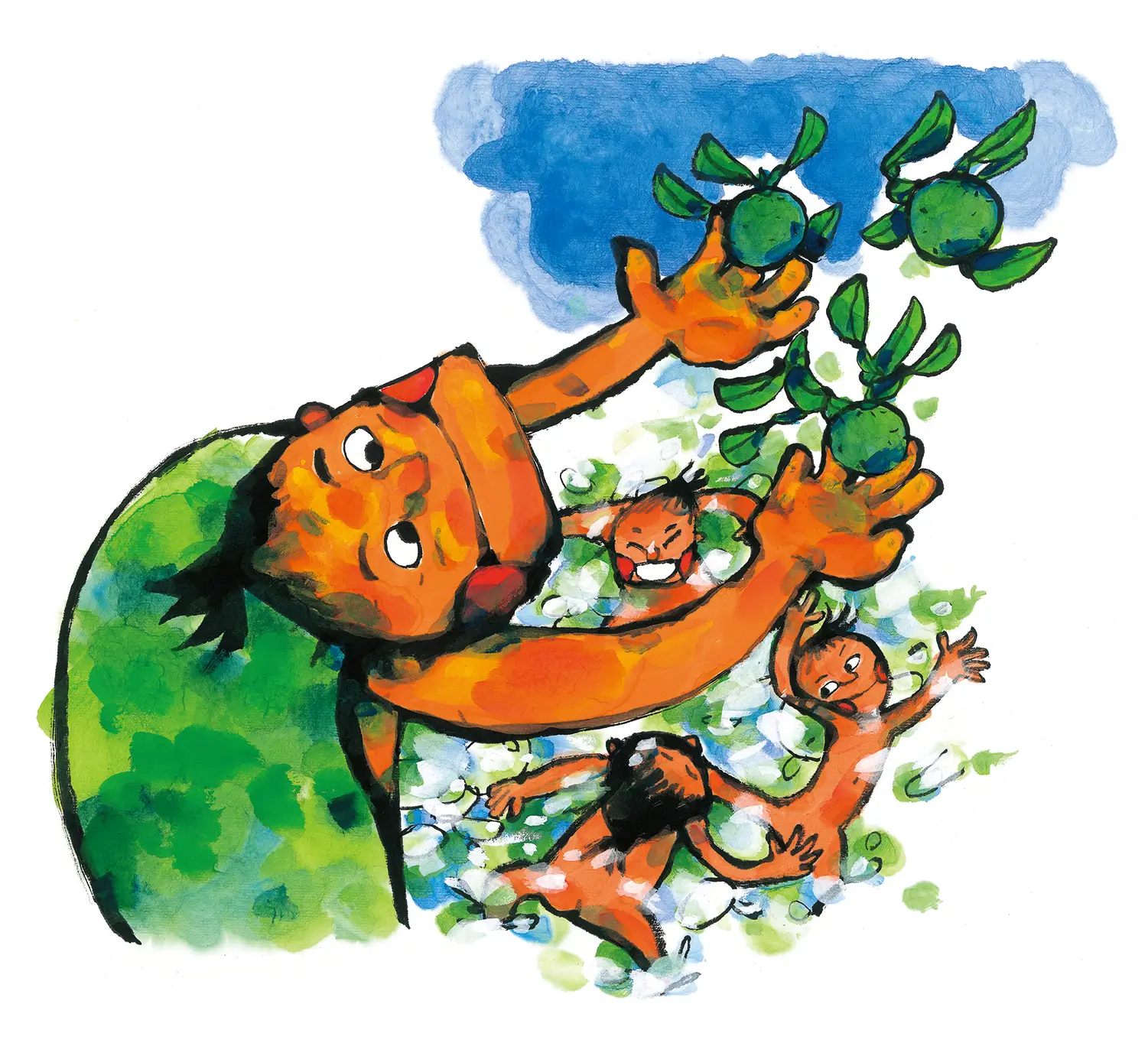

ゆずの木は育ち、実が生り始めました。

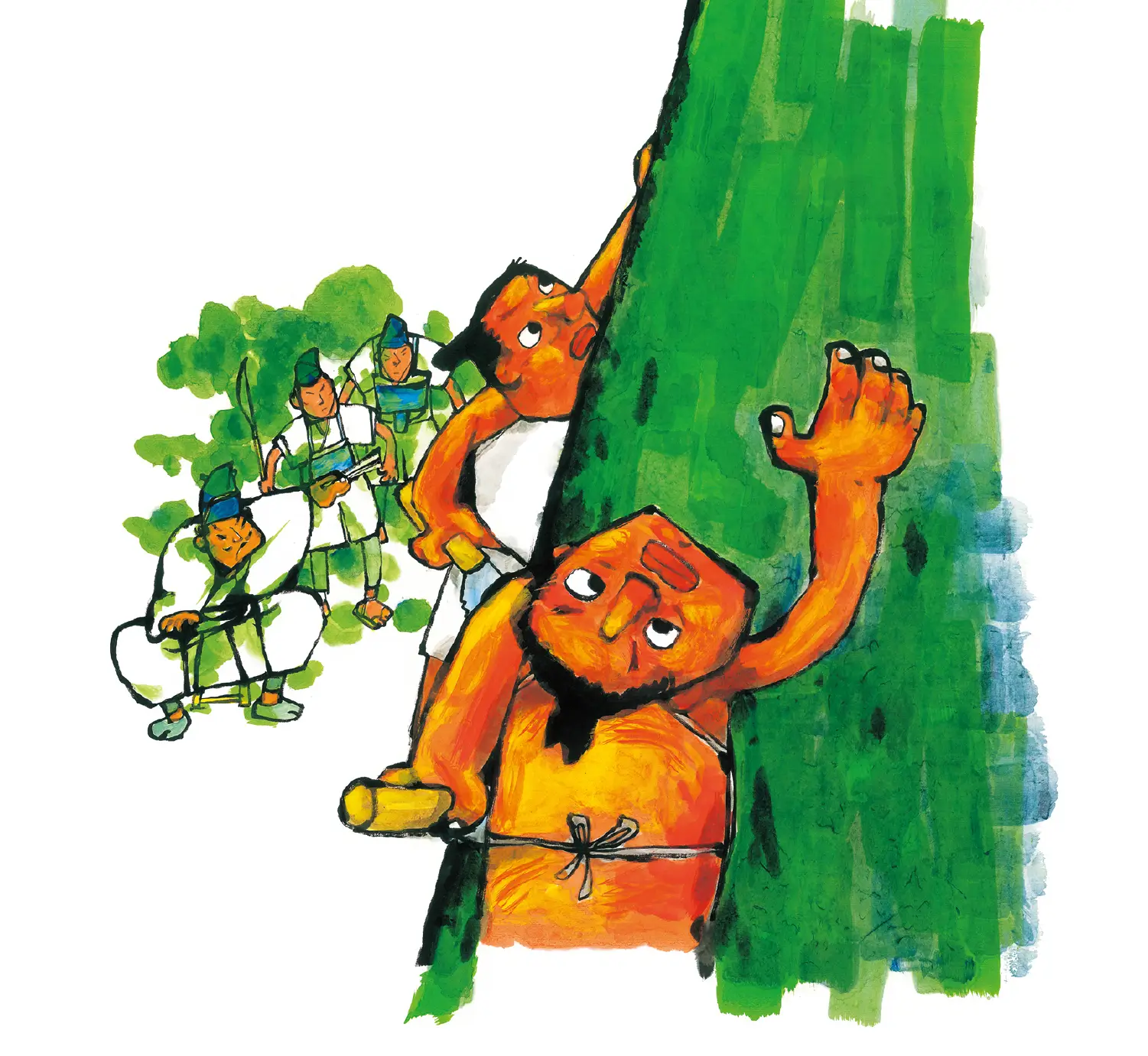

時代は乱世となり長宗我部が権力を強め、

土佐を制圧しましたが

魚梁瀬までは戦いがありませんでした。

秀吉の天下統一により

城を造る為の木を献上せよとの書状が届き、

魚梁瀬の大木を切って

奈半利川を流して海まで運び、

船で大坂まで届けました。

乱世が終わり、徳川幕府となり

土佐は山内の領土となったのです。

山内は、山間地で植林と育林を行い

盗伐を防ぐ為に山に山番を置きました。

260余年の徳川幕府が終わり、時代は明治。

山内の山は国に移管されました。

魚梁瀬村は、明治22年市制町村制施行によって

隣村の馬路村との合併をしました。

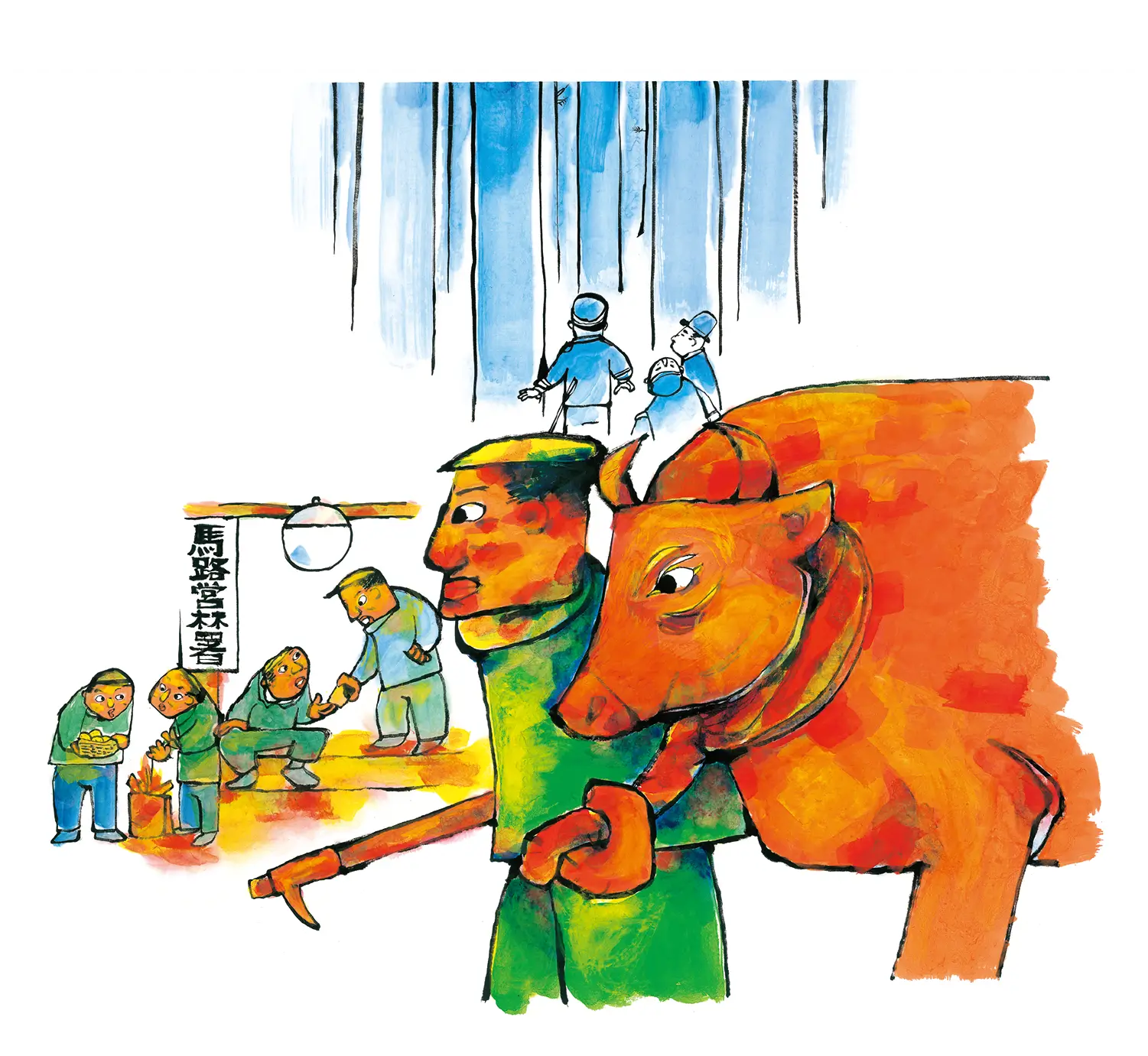

国の役人が村を訪れ

おおなんと素晴らしい山や、

営林署を作れと明治29年に馬路に

その後、魚梁瀬にも営林署が出来ました。

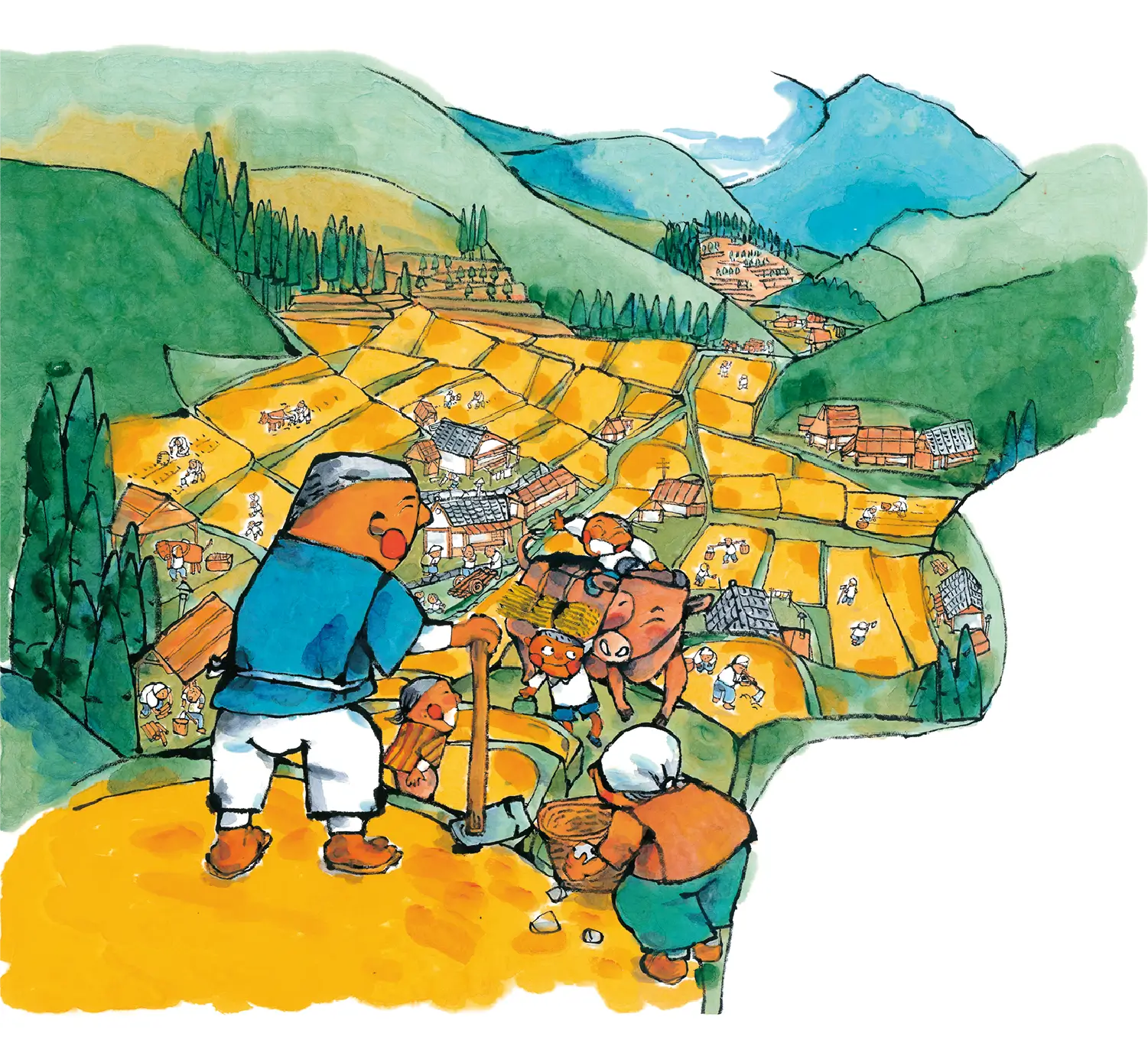

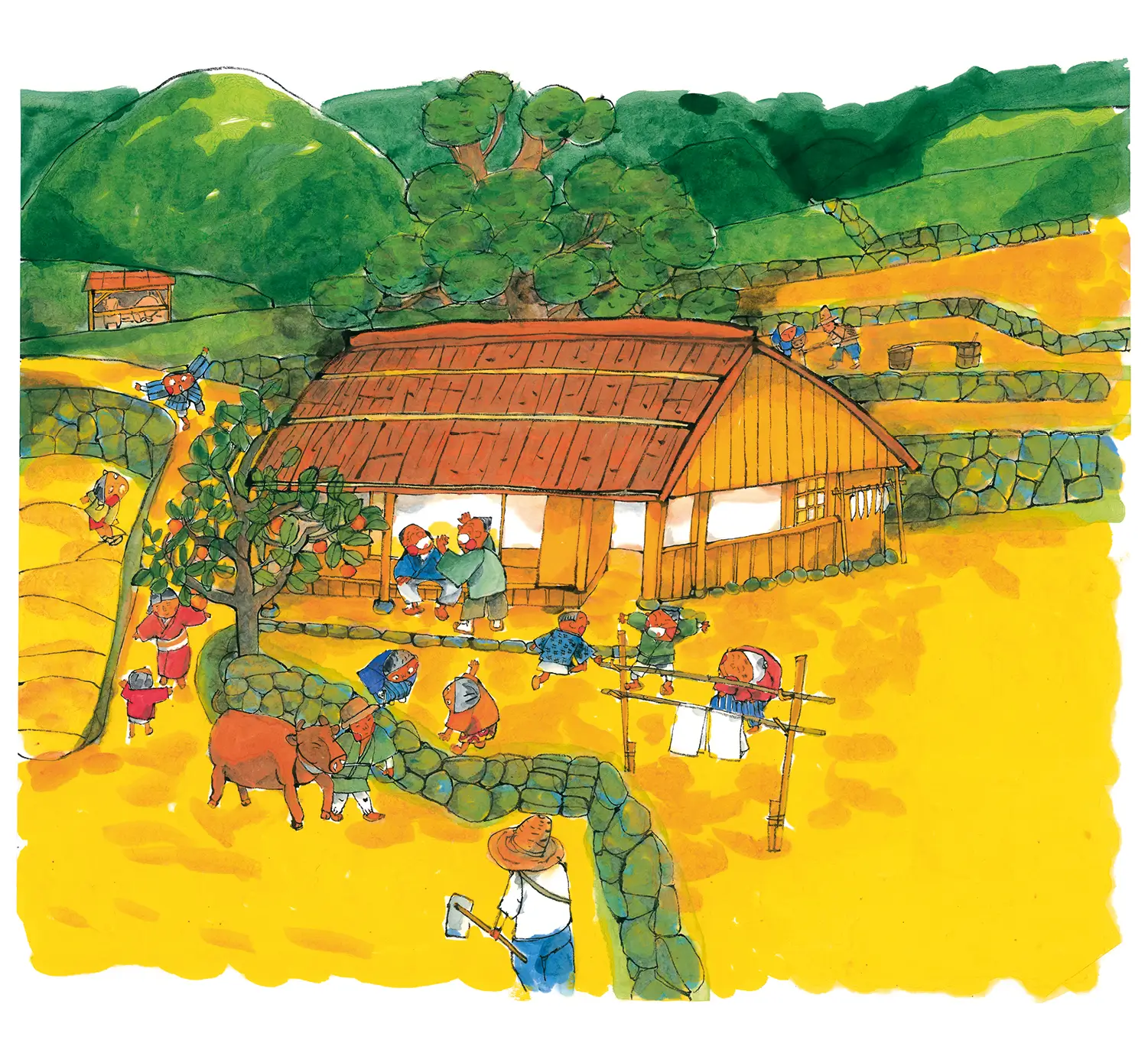

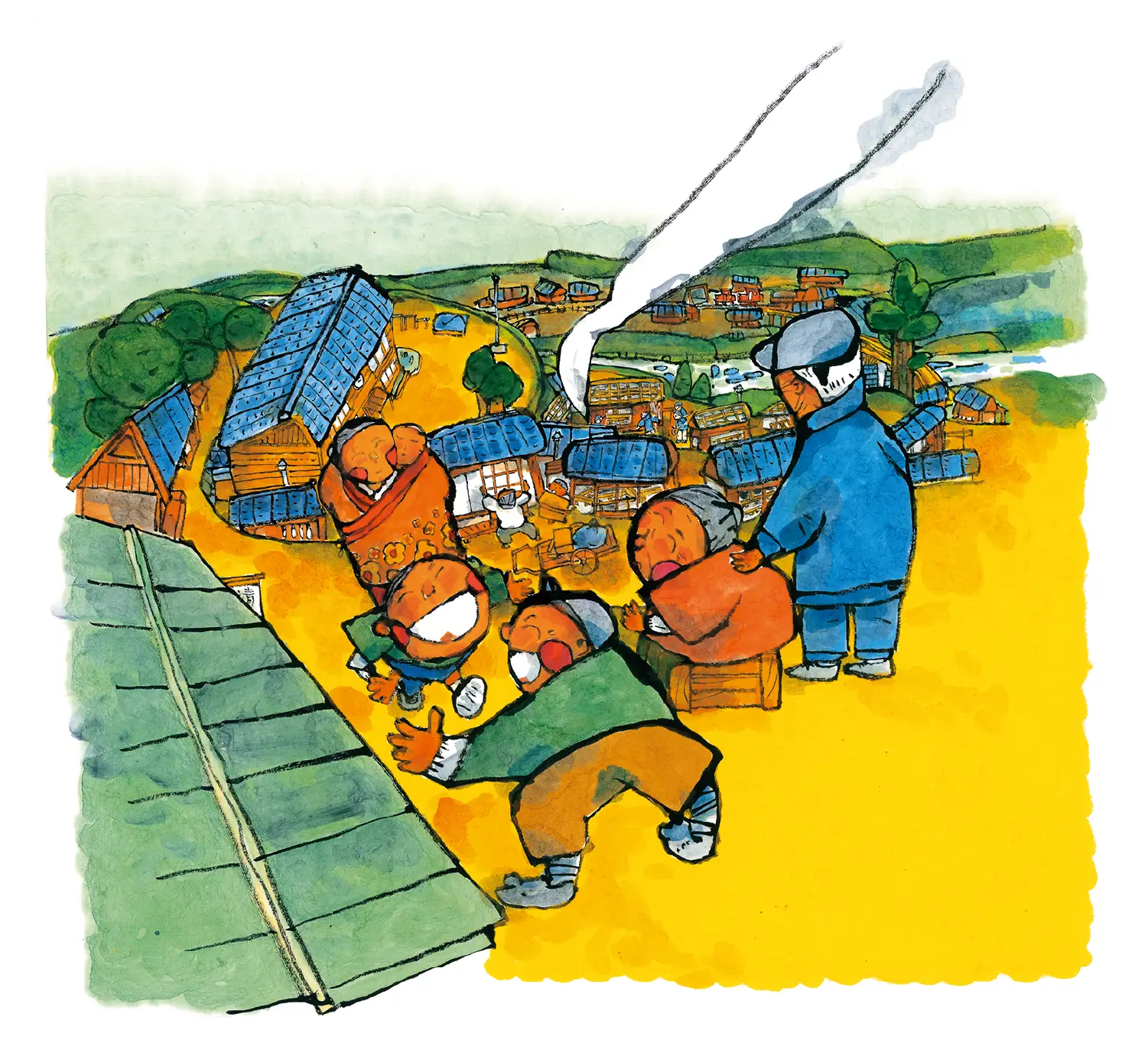

伐採・搬出のために牛馬道が開設されると

多くの人が集まり村は賑わい始めました。

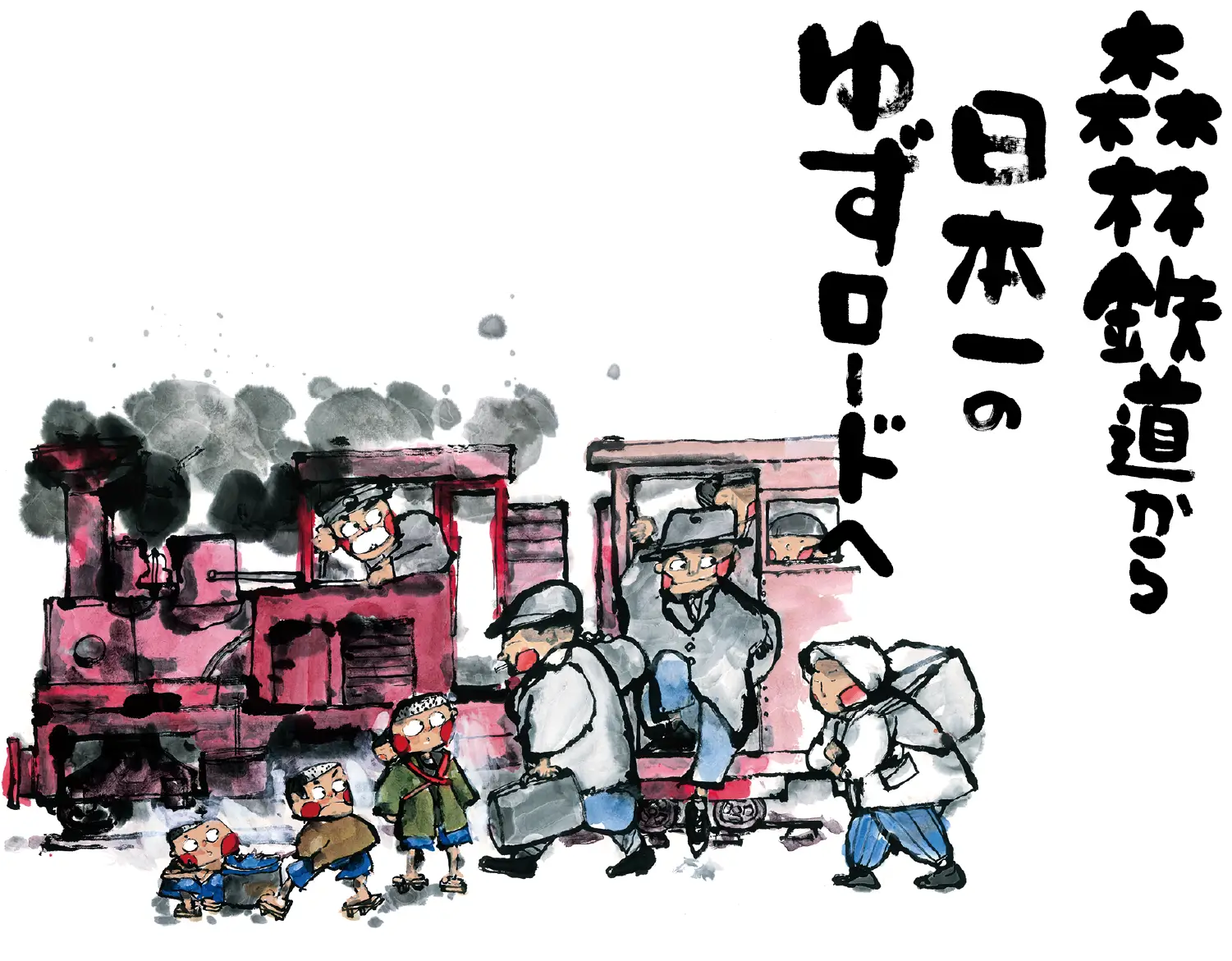

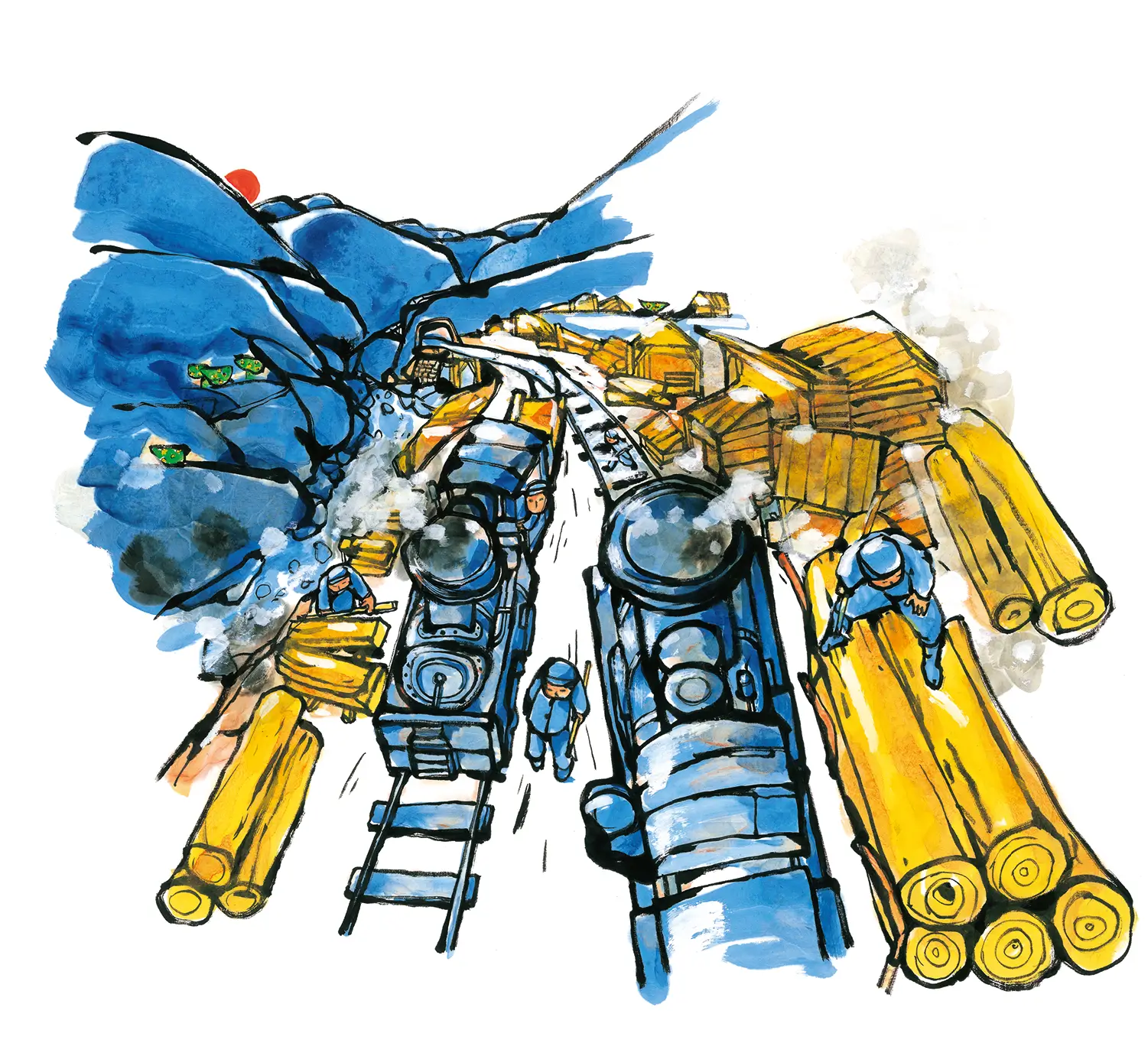

明治40年、中芸地域に線路が敷かれると

無尽蔵といわれた魚梁瀬杉の本格的な伐採と

搬出が始まり、森林鉄道の輝かしい歴史が

幕を開けました。

魚梁瀬森林鉄道は、総延長347kmという

国内屈指の森林鉄道になって行きます。

伝説

馬路村魚梁瀬は、平家伝説が今も伝わる

1200年からの歴史を残す村であった。

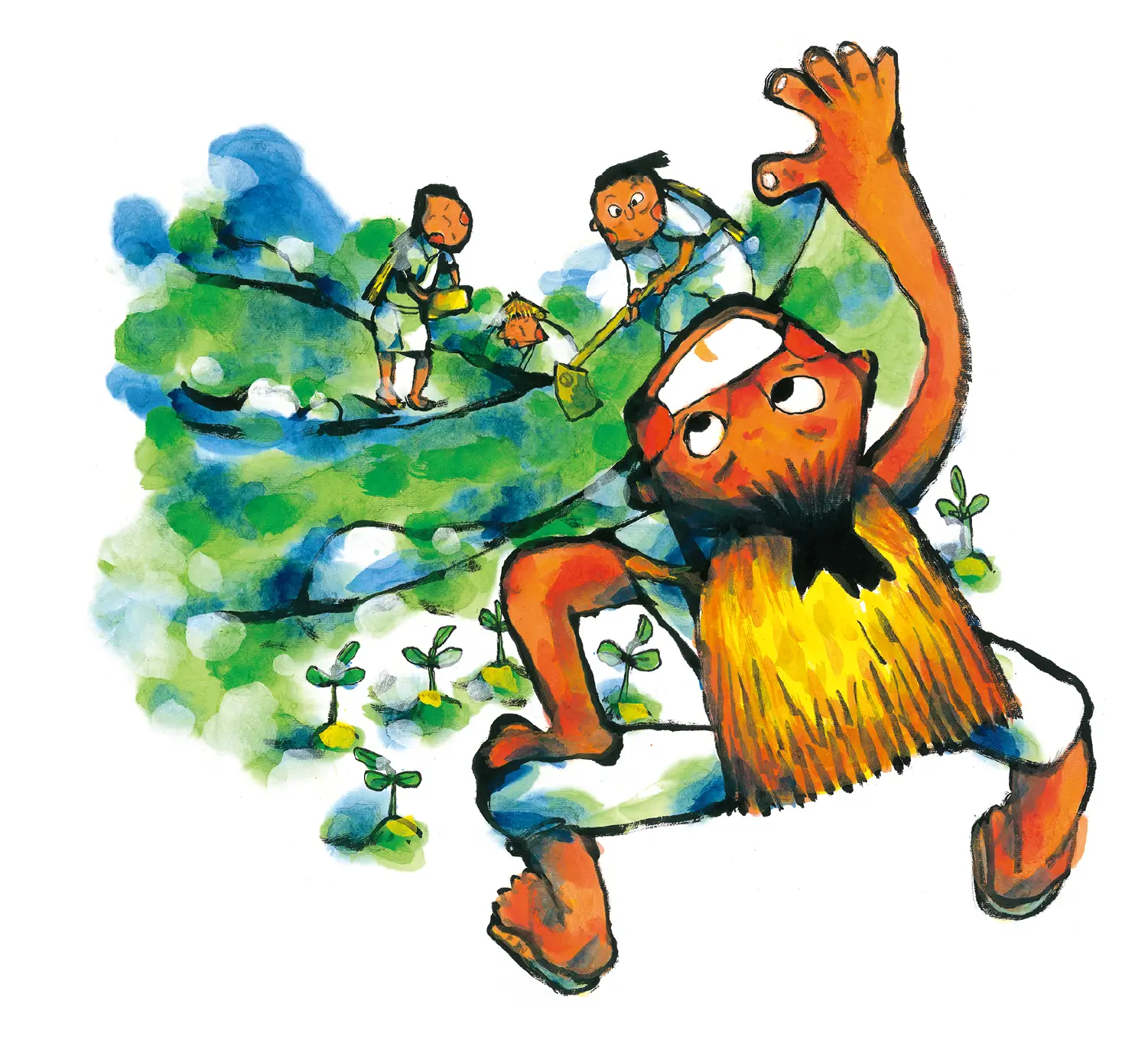

山を耕し田畑を作って

営みのある集落に激震がはしる。

豊富な雨量と広大な国有林を

活かしたダム建設であった。

魚梁瀬大橋

初代 魚梁瀬大橋、大正末期架橋。

高さ20m長さ60m、線路は敷いてあったが、

機関車が走る事はなかったようだ。

魚梁瀬村への入口の橋で橋のすぐ横には

高さ50m樹齢260年の「橋の大杉」があった。

線路は荷物を乗せたトロッコを渡すためで、

機関車の重さには耐えられなかったようです。

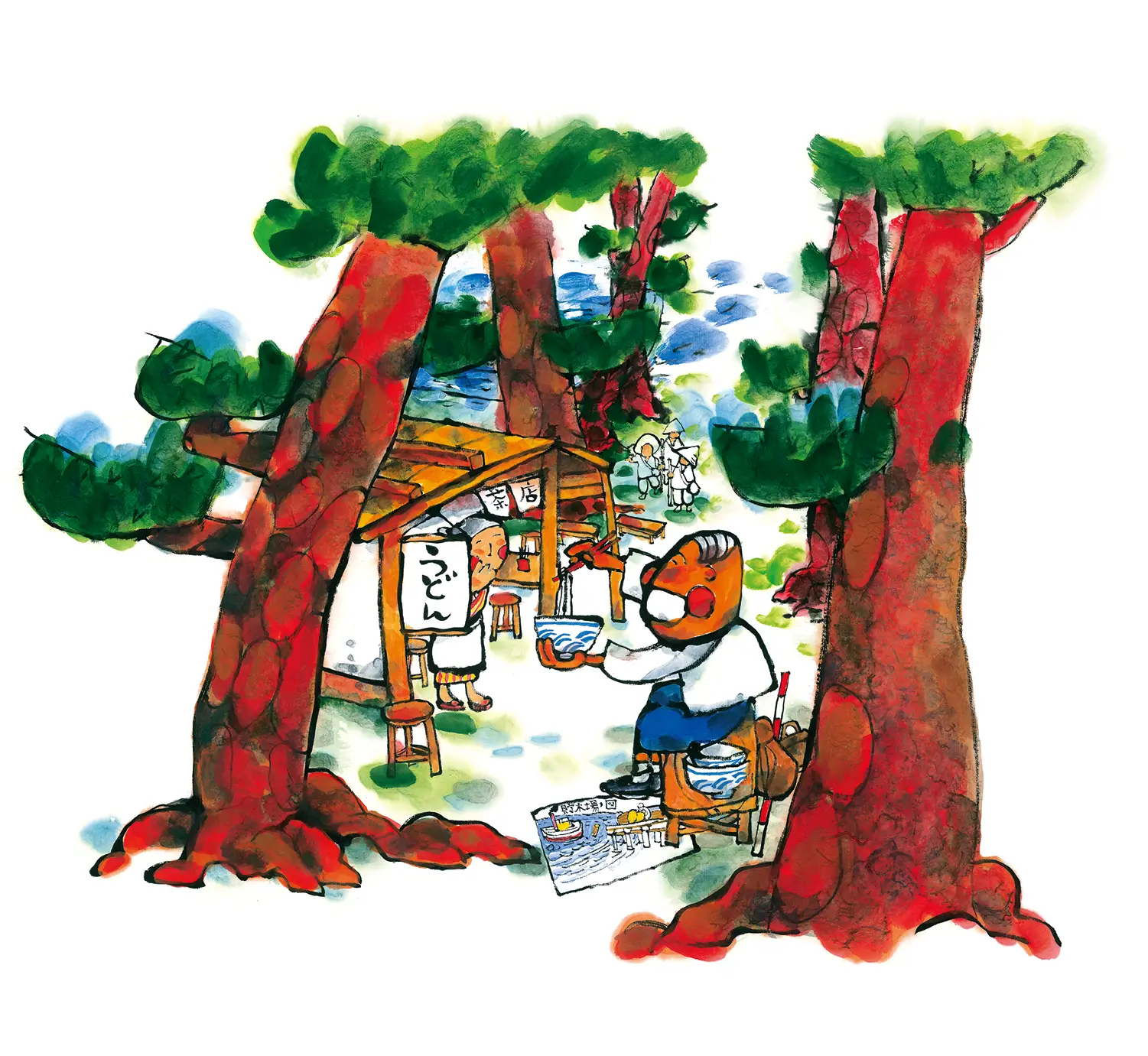

六本松

魚梁瀬杉を森林鉄道で海岸まで運ぶ、

奈半利から船で京阪神に積みだした。

奈半利後に貯木場が出来上がるのだが、

数百年の松を伐採して貯木場を作った。

予定地内にあった。茶店が反対して応じない。

持ち主の老女に「うまいうどんだ」と無理して

三杯も食べたり、娘さんをほめてようやく

測量させてもらったとある。

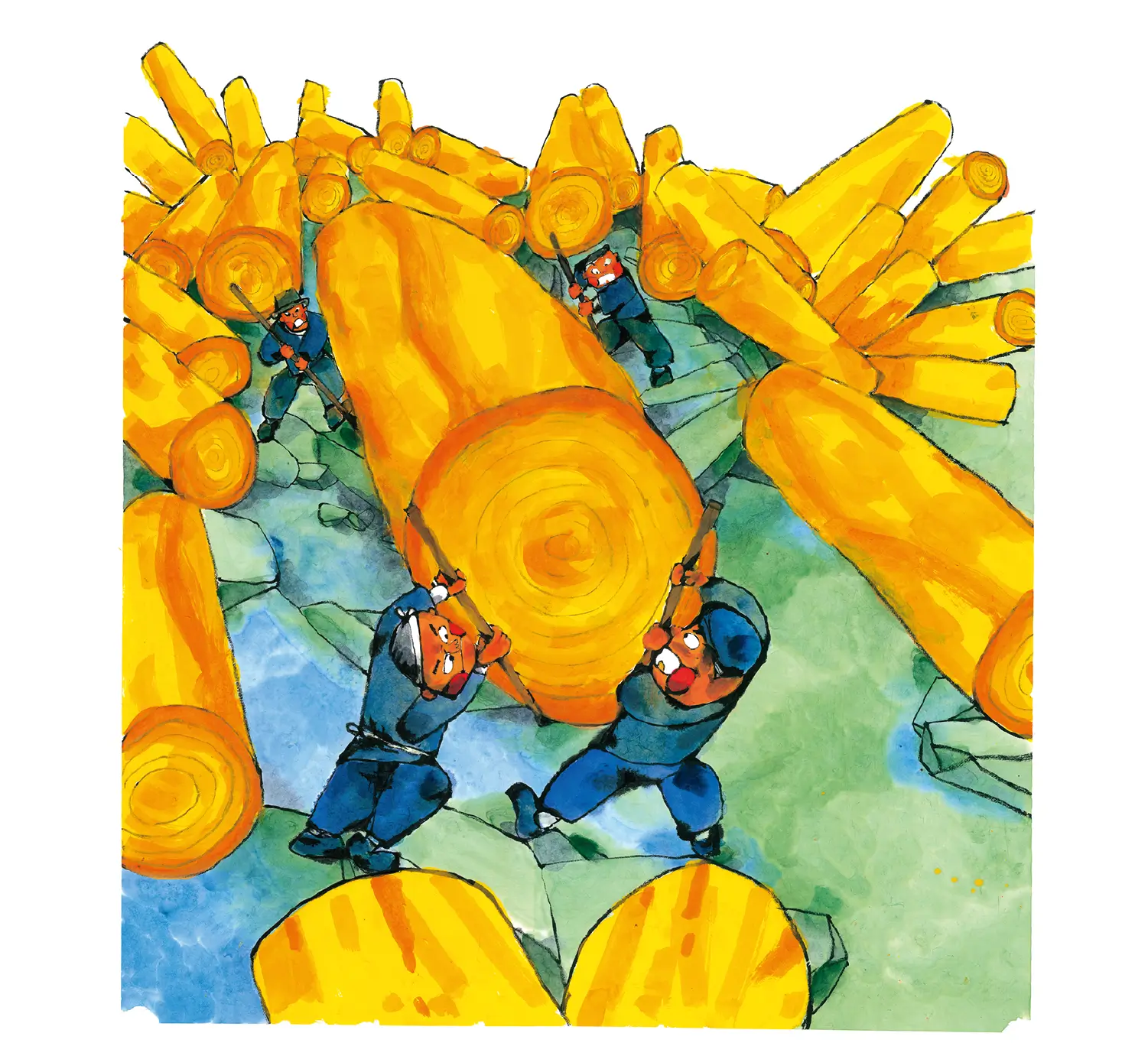

ヒヨウ

伐採、皮はぎ、玉切りをして山から運び出す。

皮をはいだ木を運び出す人をヒヨウと呼んでいた。

生木は重く数人でかけ声や音頭に合わせて、

ツルで引っ張り下ろしたようだが、

非常に危険な仕事でもあった。

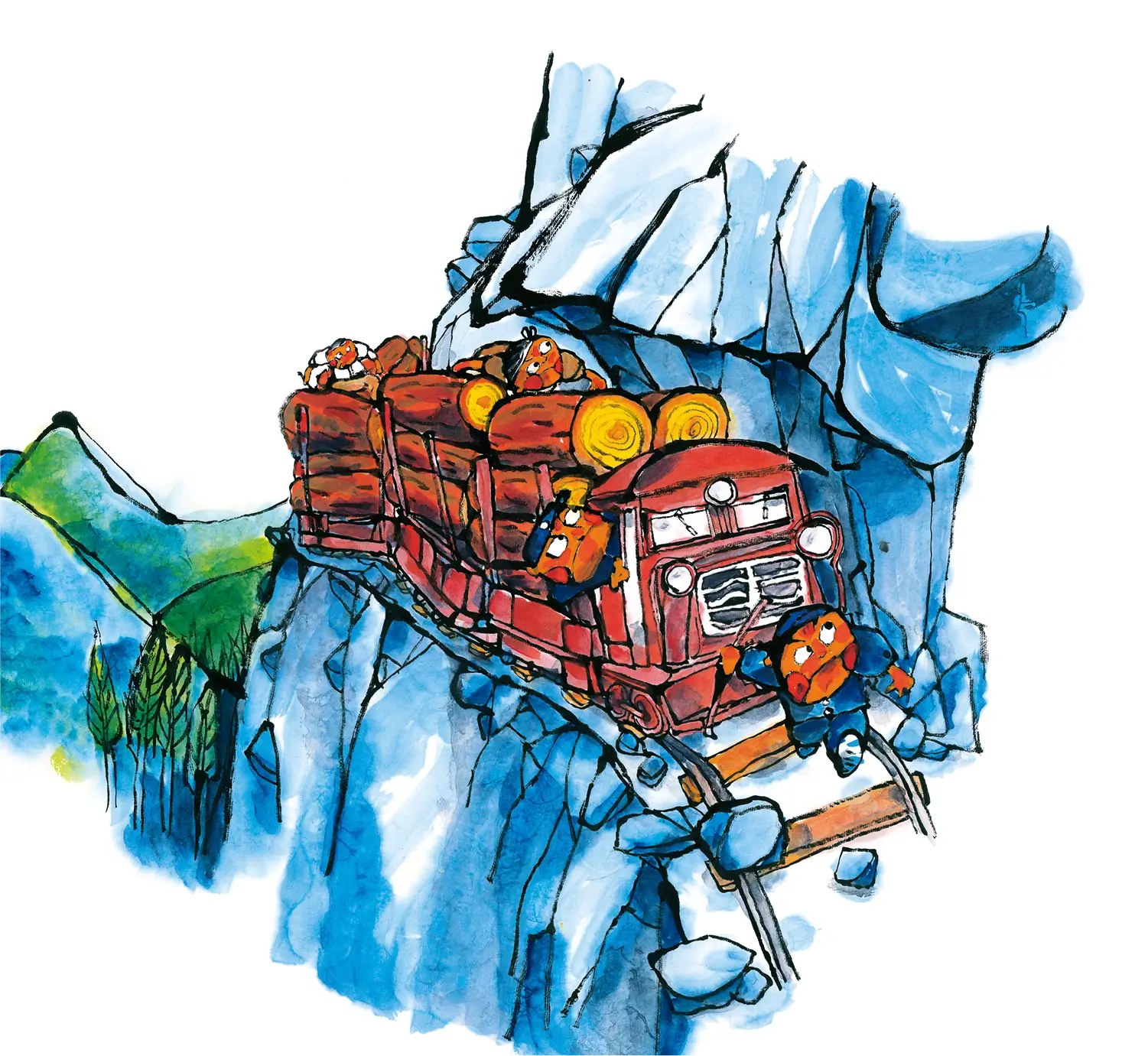

まんぷ

よくもまあここへ林鉄を通したもんじゃねえ。

しかも軌道敷きは岩を削ってトンネルの半分ない軌道。

高さは谷底まで、ここは堂ヶ尾のまんぷ。

ここに来るまでにインクラが1本、この奥に行くのに

もうひとつのインクラを上がらないかん、スリル最強の森林鉄道。

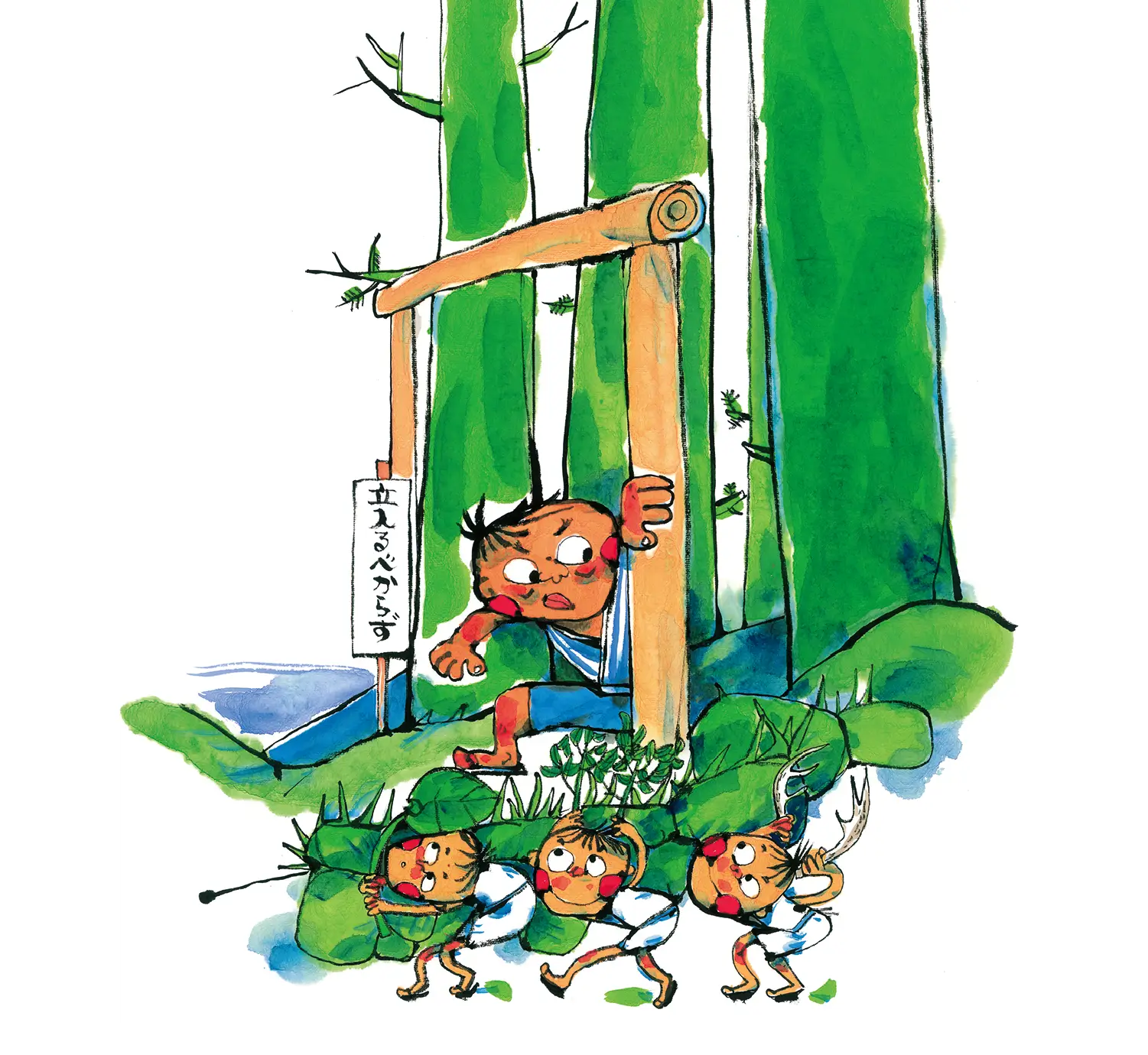

インクライン

朝日出・細井谷インクラが、数あるインクラの中で

垂直度・長さが最強ではなかっただろうか?

定かではないが、郵便配達時に楽をしようと乗った

配達員、もう2度と乗る勇気はなかったと後に語った。

ほぼぶら下がった状態やった。

インクラインは山の上で伐採した木材を最短の軌道で

貨車ごとワイヤーでゆっくり下ろす方法。

人は乗せてはいけない。

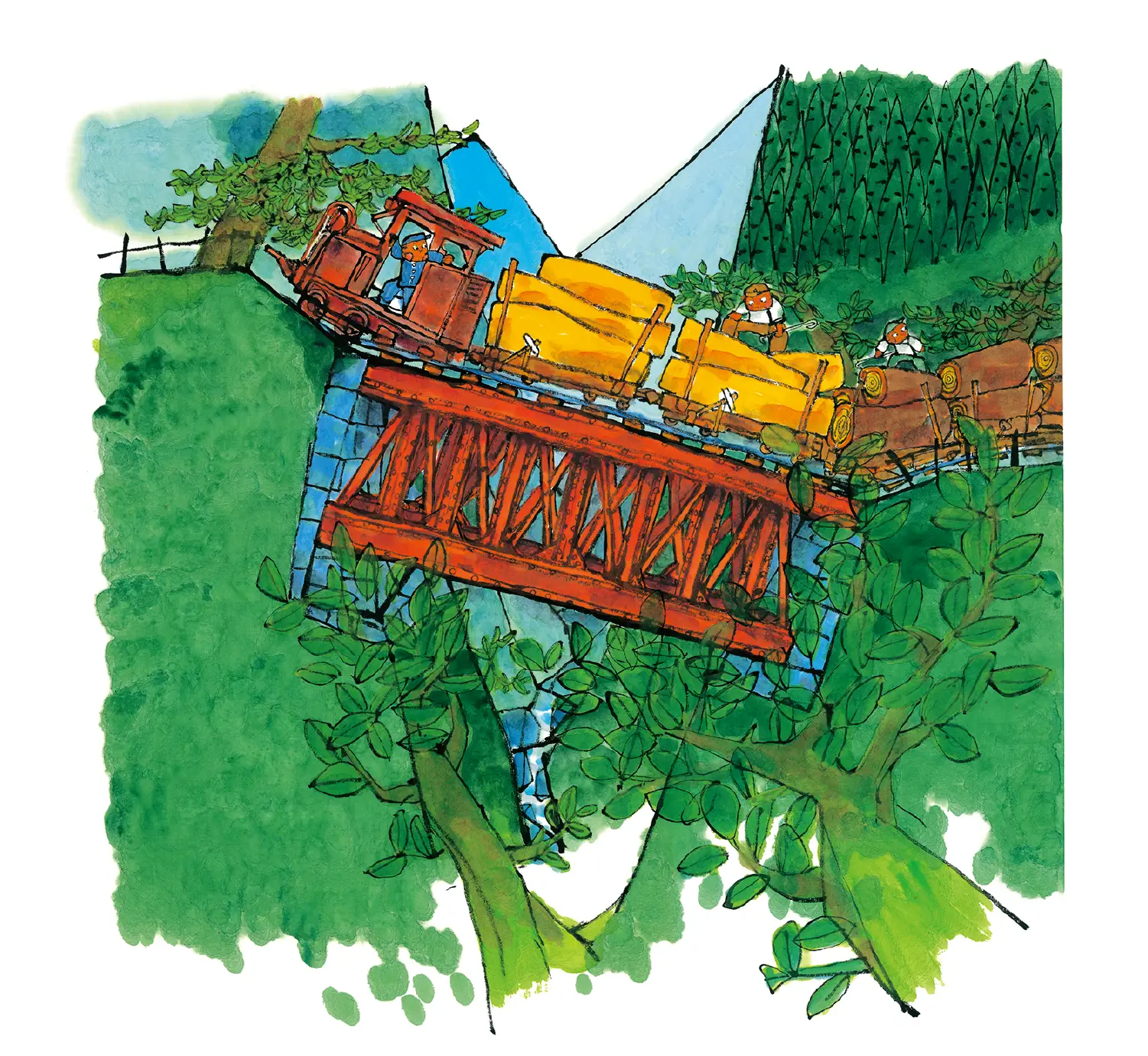

井ノ谷橋

谷は深いが長さは短い、それでも数十メートルはある。

デッキトラス橋はそういう所に架けられたようですが、

架設費が高かったのか数は少なかった。

赤く目立った鉄橋は、井ノ谷橋で現在も生活道や

ゆずの運搬道として使われている。

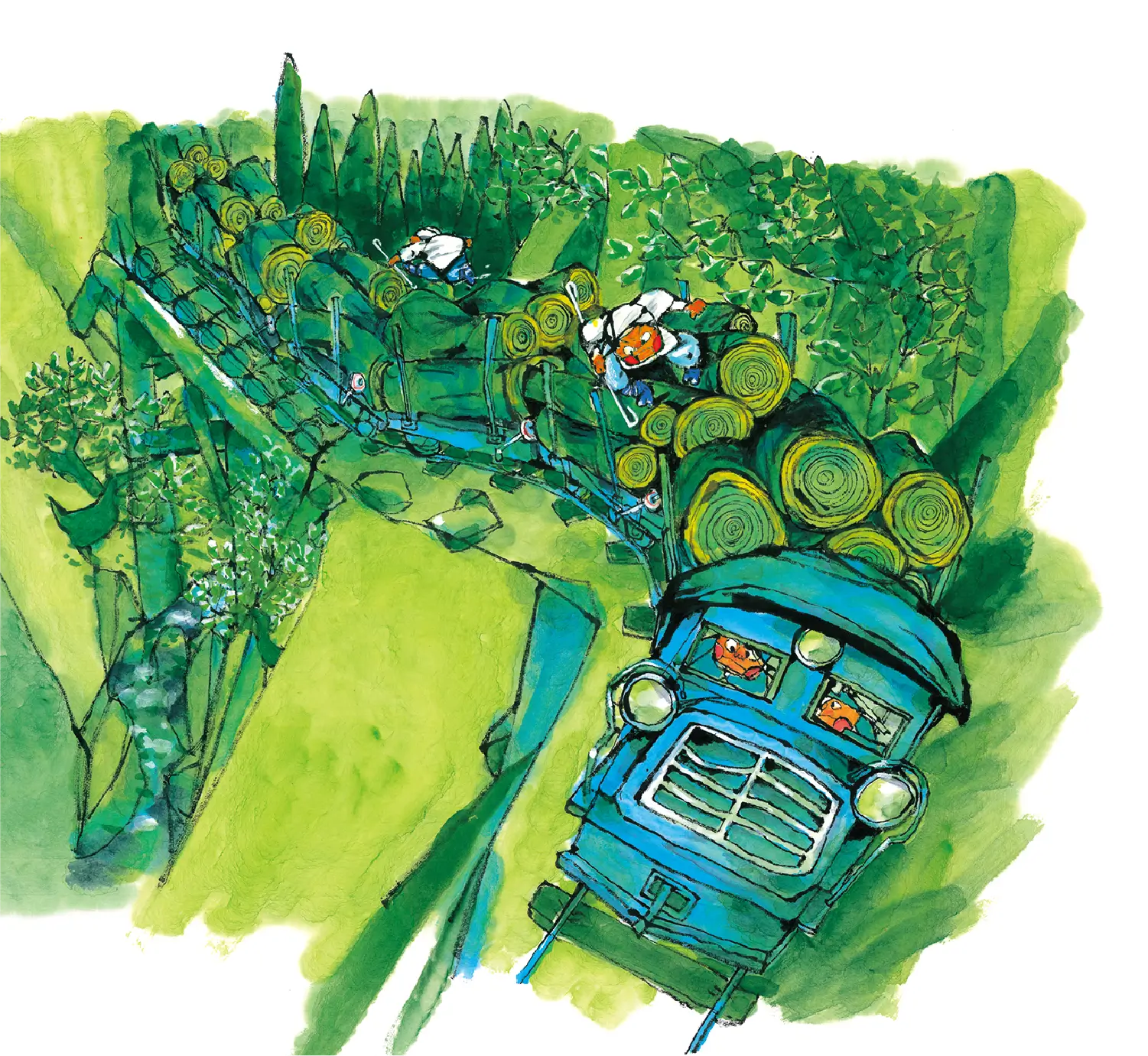

制動夫

林鉄は材木を満載した台車を

10台から15台林鉄は引いて運んでいた。

この台車、制動夫が木の上に乗って

スピードの制御をしないと

暴走する恐れがあるし、脱線もする。

満載した材木の上を飛び移り手かぎで分銅を

掛けたり外したり。ほんとに危険なブレーキ係。

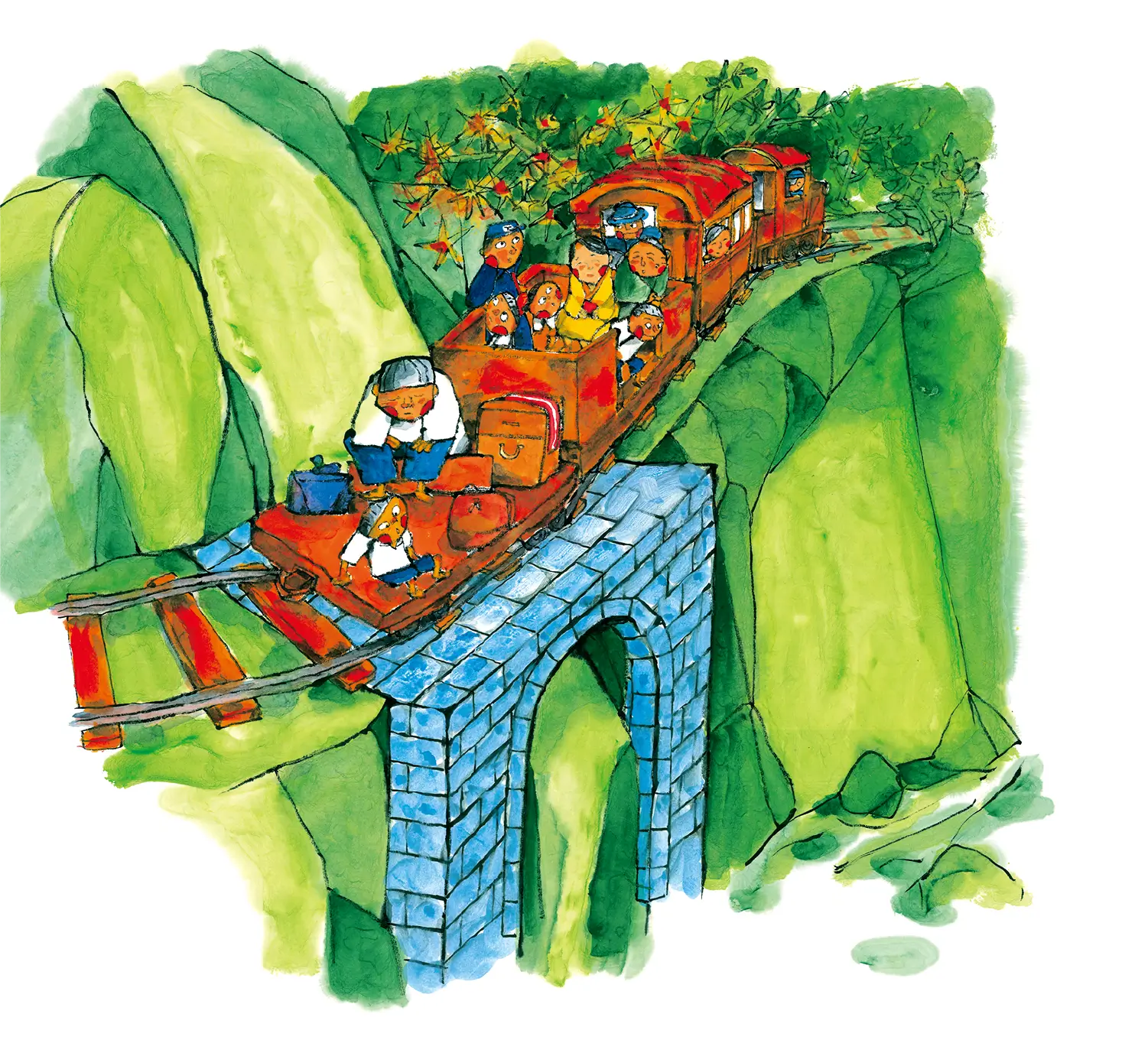

客車、島石を行く

明治44年、犬や牛を使った軌道が開通して以来

「事故があっても補償はしません」という条件付きだが、

客車も運行していた。

沿線住民も花嫁さんも郵便屋さんも乗った。

島石のアーチ橋は今も県道12号線で、

昔材木、今はゆずがこの道を通って町に運ばれている。

門脇中納言伝説

魚梁瀬の開祖は門脇中納言教経である、

との伝説を信じる人が地元には多い。

教経は壇ノ浦で戦死したことになっているのだが、

阿波志などによると、祖谷に居を構えた。

ところが源氏のまわし者が訪れたため、

剣山近くの山中で景観にひたり

「この森は甚だ吉なり。山の下を住居と定めよう」

・・・この伝説旧屋敷は数キロ山の中だった

と聞いているが・・・門脇家は今も存続している。

明日への煙

馬路村魚梁瀬はかつて、平家の落人が住みついたのが

始まりとされる山の中の寒村だった。

それが、天然スギの宝庫だったことから着目され、

森林鉄道が開通すると、林業関係者が入り込み

狭い山あいに一大集落が出現する事となった。

が、年間4000ミリという降水量によって

豊富な水資源が魚梁瀬ダム建設となり、

住民は歴史から消える集落の煙を

明日の煙として前に進んだ。

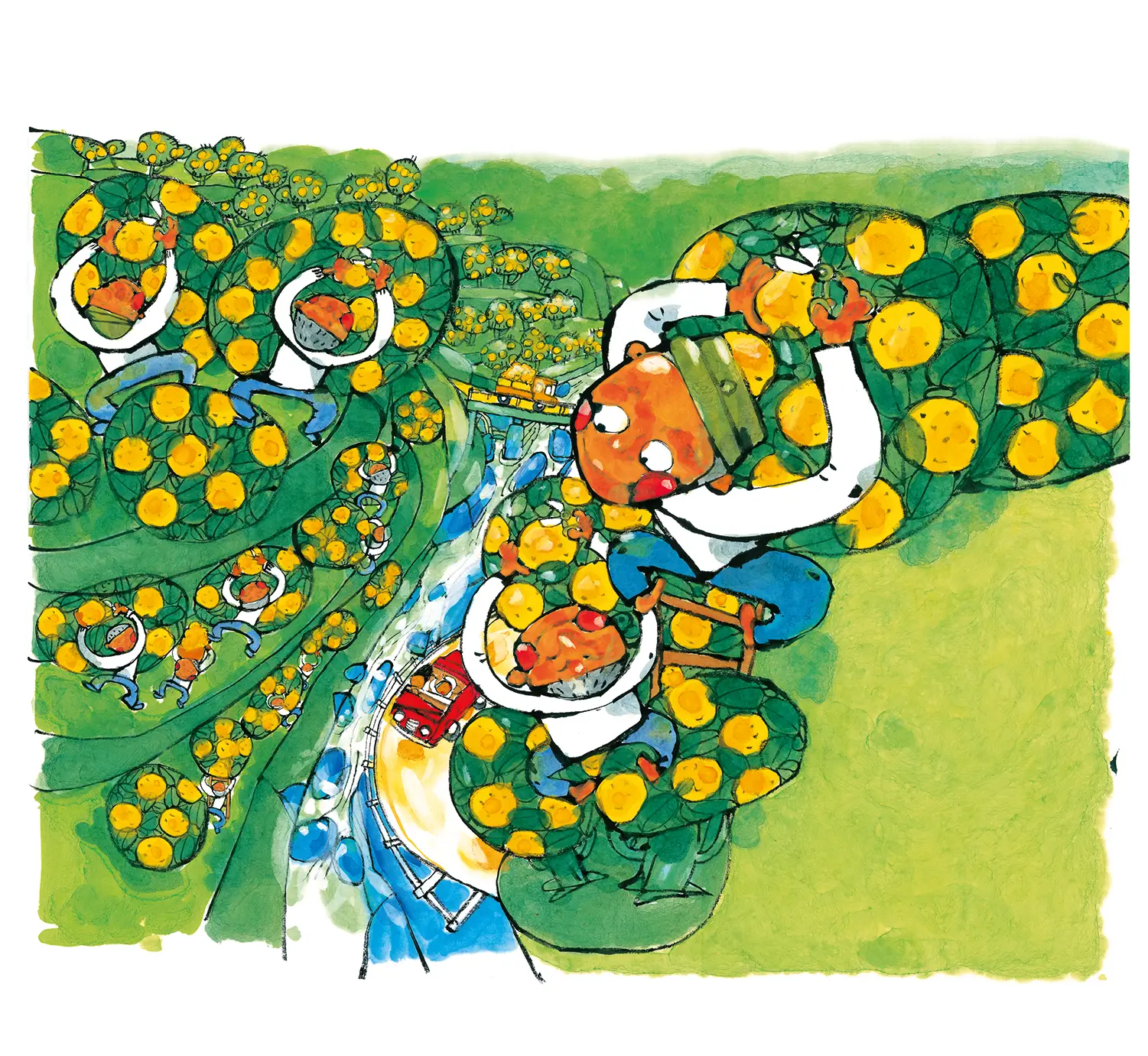

未来へゆずロード

明治44年に軌道が開通して以来107年。

無尽蔵といわれた魚梁瀬杉は保護林を残して

切りつくした。

村に2つあった営林署もなくなった。

材木の製材所など、周辺5町村で失った数は

数えきれない。昭和の終わりにおきる大きな変化で、

町や村はゆずに生き残りを賭けた。

そしてまた、ゆずではどこにも負けない

日本一の産地となった。